産科

妊婦健診(~32週まで)

当院の妊婦健診の特徴

- クリニックのよさは、お一人お一人の患者さんと医師がしっかり向き合えること。

それぞれの体質やリスクを把握して、丁寧に妊娠をサポートします。 - いつも同じ医師が拝見し、主治医となるので安心です。

- 院長は超音波専門医であり、胎児精査を行うことができます。

また、合併症妊娠をサブスペシャリティとしていますので、妊娠管理や保健指導に力を入れています。 - 毎回4Dで赤ちゃんの姿を見ることができ、動画もUSBで毎回お渡しするため、健診に来られないご家族の方にもお見せできます。

妊婦健診の流れ

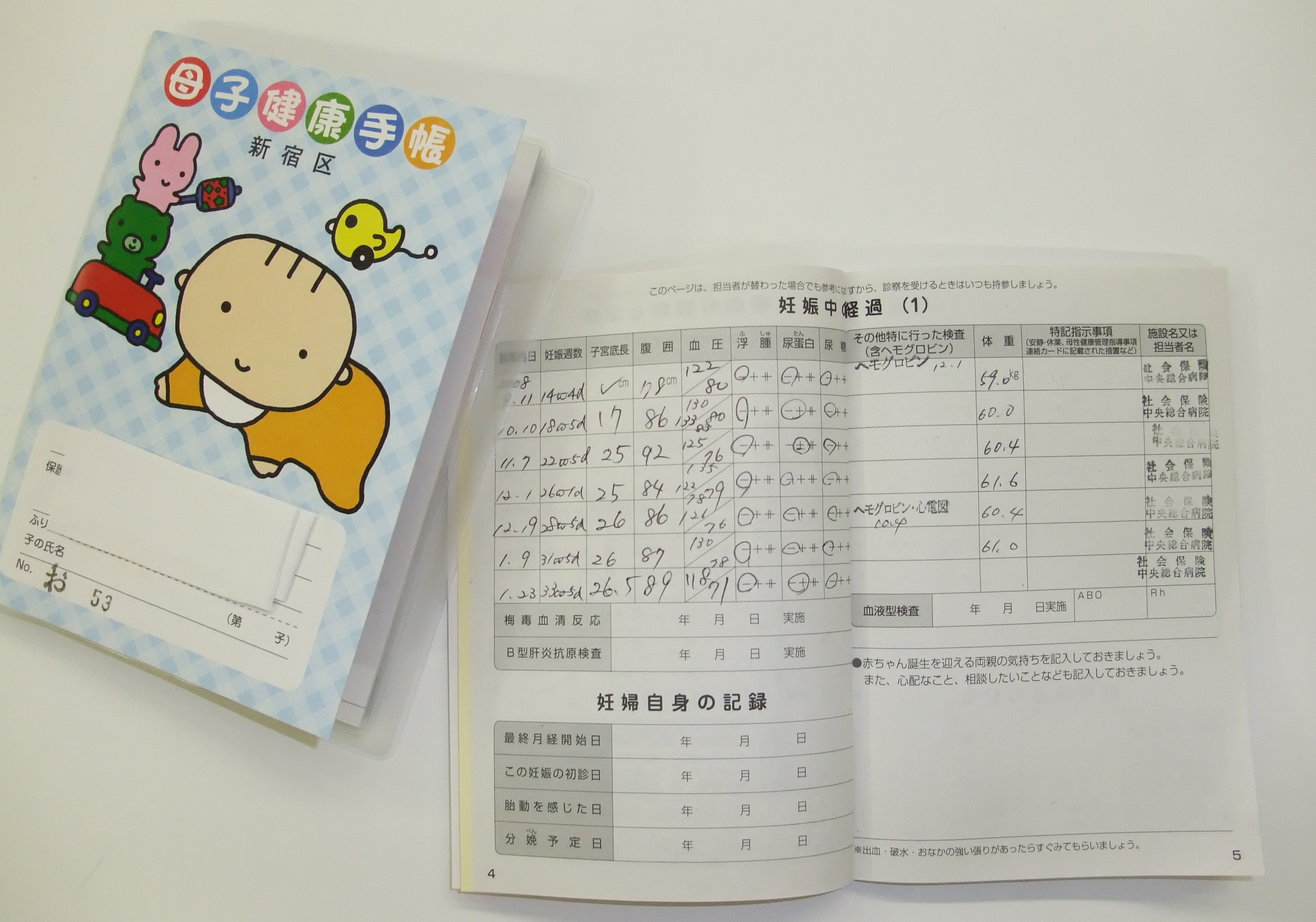

胎児心拍が確認でき、予定日を確定したら、母子手帳を取得します。母子手帳はお住まいの自治体で取得できます。

妊娠10週頃から、母子手帳を使って、体重、血圧、尿検査(尿蛋白、尿糖)と 胎児超音波検査を行います。

12週0日~23週6日 4週ごと妊婦健診

24週0日~34週6日 2週ごと妊婦健診

当院では、セミオープンシステムでの分娩の方を対象に、妊娠初期から32週までの妊婦健診を行っています。(大変恐縮ながら、現在、里帰り分娩の方の妊婦健診は行っておりません。)

分娩される医療機関と連携をとり、妊婦さんとお腹の赤ちゃんが健やかに安心して出産を迎えられるように妊娠期間をサポートをいたします。

妊婦健診にかかる費用は、母子手帳付属の助成券が使えますので、自己負担金額は通常4000~5000円前後、血液検査がある場合は8000円(項目による)~になります。

初期

妊娠8~11週の胎児頭殿長は成長の指標となり、週数の正確な推定ができます。

サブモニターで、赤ちゃんの様子を診察しながら一緒に見ることができます。

初期に行う検査

- 子宮頸部細胞診(子宮頚がんの検査です。妊娠に合併する癌の7割は子宮頸がんです。)

- 妊娠初期採血

- 血算(貧血や、白血球の数を見る検査です。)

- 血型・不規則抗体(Rh血液型に代表される母子血液型不適合を起こさないか見る検査です。)

- 生化学(母体のベースの状態、肝臓・腎臓・脂質代謝を見る検査です。)

- 感染症(梅毒、B型肝炎、C型肝炎、HIVの感染がないか見る検査です。)

- 血糖値・HbA1c(糖尿病の素因がないか見る検査です。)

- 風疹抗体(初期の感染ほど先天性風疹症候群の発生が多いため)

- トキソプラズマ抗体(妊娠中の初感染では赤ちゃんの成長に影響を与え、流産や早産などの恐れがあるため)

- HTLV-1 抗体検査(成人T 細胞性白血病(ATLA)の検査で、陽性の場合母乳を介して感染を起こすことがあります。)

中期

25週の男児です。

胎児の成熟・成長の時期です。

正常な体重増加をしているか、元気はよいか、羊水の量は大丈夫か、といった点を注意していきます。

中期に行う検査

- クラミジア抗原(分娩時に赤ちゃんに感染し肺炎や結膜炎の原因となることもあるため。)

- 50gGCT(糖負荷試験)

(24週~28週で行います。糖分が含まれるジュースを飲んで1時間後に採血し、血糖値を測定します。

検査前の食事制限はありません。妊娠中は妊娠糖尿病といわれる状態になり易いです。母体の血糖管理が悪いと赤ちゃんが巨大児になり難産の原因にもなります。

また、生後、低血糖、黄疸、呼吸障害などの多くの合併症を引き起こすので、妊娠中の血糖管理は大切です。)

32週からは分娩先で妊婦健診となります。

産科セミオープンシステムについて

当院は日本赤十字社医療センター、愛育病院、都立広尾病院、順天堂大学医学部付属病院、虎の門病院他、都内各病院と産科セミオープンシステムを実施しています。

中期までの妊婦健診は当クリニックで行い、妊娠後期の健診・分娩、緊急時の診察や入院は各病院で行います。

普段は待ち時間が少なく、通院に便利なクリニックで検診を受けられ、何か異常があった時や、緊急の際は分娩先で診察を受けることができる、優れたシステムです。ぜひご利用ください。

その他セミオープンシステム可能病院:

東京大学医学部付属病院・都立広尾病院・東京山手メディカルセンター・東京マザーズクリニック(順不同)

産後相談

無事お産を終えられた後も、授乳や慣れない生活にストレスは多いもの。できるだけ、周りの助けを借りて、分娩先や行政の助産師さんに相談できる環境が理想です。

助産師ケア内容は、乳房マッサージや飲ませ方アドバイス、授乳の仕方のお手伝いなどです。

乳腺炎がひどくなってしまって、お薬が必要な場合は当院で処方いたします。

乳腺が腫れて赤くなっている、急に痛みが出た場合は必ずご相談ください。

〒150-0012東京都渋谷広尾5-19-7 協和ビル3階

03-6447-7265

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 08:30~13:00 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |

| 14:00~17:00 | ● | ● | 休 | 休 | ● | ● | 休 |

【休診日】木曜日・日曜日・祝日完全予約制